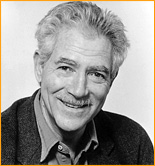

Дэниэл Н. Стерн

|

|

|

Глава 8. Ощущение вербальной самости

На втором году жизни младенец начинает говорить, и этот процесс придает новые атрибуты ощущениям самости и другого. Теперь у самости и другого есть отдельные и различающиеся знания о мире, а также новый посредник для обмена и создания разделяемых смыслов. Появляется новая организующая субъективная позиция, и она открывает новую область соотнесенности. Резко возрастает количество способов «быть вместе» с другим. На первый взгляд, язык кажется однозначным преимуществом для возрастающего межличностного опыта. Он дает возможность делиться с другими определенной частью известного нам опыта. Кроме того, с его помощью два человека могут создавать совместные переживания смысла, который прежде был неизвестен и не мог существовать, пока его не выразили в словах. Также он позволяет ребенку начинать конструировать историю своей жизни. Но язык — это обоюдоострый меч. Он также приводит к тому, что некоторыми аспектами нашего опыта мы не можем поделиться ни с собой, ни с другими. Он вбивает клин между двумя одновременными формами межличностного переживания: реально проживаемым и представленным вербально. Переживание в области появляющейся, ядерной и интерсубъективной соотнесенности, которое продолжается вне зависимости от языка, в области вербальной соотнесенности может быть представлено лишь частично. И в той степени, в какой события из области вербальной соотнесенности считаются реальной картиной происходящего, переживания этих других областей отчуждаются. (Они могут стать «подпольными» областями переживаний.) Таким образом, речь создает расщепление в переживании самости. Она также переводит соотнесенность на безличностный, абстрактный уровень, присущий языку уводя ее от личностного, непосредственного уровня, характерного для других областей соотнесенности.

Необходимо исследовать обе эти линии развития — язык как новая форма соотнесенности и язык как источник проблем при интеграции переживаний самости и переживаний самости вместе с другим. Мы должны принимать во внимание оба эти различающиеся направления, возникающие с появлением лингвистического ощущения самости.

Но сначала посмотрим, какие развившиеся у младенца способности позволяют появиться этой новой позиции в отношении самости и приводят к революции в способах бытия с собой и другими.

Новые способности на втором году жизни

К середине второго года жизни (в возрасте около пятнадцати—восемнадцати месяцев) дети начинают воображать или представлять в своем сознании различные вещи так, что при этом могут использовать знаки и символы. Становятся возможны символическая игра и язык. Дети могут представлять себя и позже говорить о себе как о внешних и объективных сущностях. Их коммуникация может касаться вещей и людей, которые в настоящее время отсутствуют. (Все эти показатели отмечают окончание периода сенсомоторного интеллекта по Пиаже.)

Эти изменения в восприятии мира лучше всего иллюстрирует концепция «отсроченной имитации» Пиаже (1954). Концепция отсроченной имитации передает суть сдвигов в развитии, необходимых для того, чтобы делиться смыслами. В возрасте около восемнадцати месяцев ребенок может наблюдать, как некто осуществляет такое поведение, которого этот ребенок прежде не видел — например, звонит по телефону, или притворяется, что кормит куклу из бутылочки, или льет молоко в чашку — и позже в тот же день или несколько дней спустя он может повторить эти действия. Чтобы младенец мог осуществлять такие простые отсроченные имитации, ему необходим ряд способностей.

1. Он должен точно представлять те события и вещи, которые делают другие люди и которые не являются пока частью его собственных схем действия. Он должен создавать ментальный прототип или репрезентацию того, что делали другие люди, а он только наблюдал. Ментальные репрезентации требуют определенной формы, в которой они «существуют» или «закладываются» в психике; нам сразу вспоминаются визуальные образы и язык. (Чтобы обойти проблему уточнения, какая именно форма репрезентации действует, Лихтенберг назвал это способностью «воображения» (1983, с. 98); см. также Call, 1980; Golinkoff, 1983.)

2. Конечно, в его репертуаре возможных действий должна уже присутствовать физическая способность осуществлять данное действие.

3. Поскольку имитация откладывается и осуществляется тогда, когда модель-оригинал уже не совершает данное действие — а возможно, гораздо позже, — то репрезентация должна кодироваться в долгосрочной памяти и восстанавливаться при помощи минимума внешних сигналов. Для всей репрезентации у младенца должна быть хорошо развита память воспоминаний.

К возрасту восемнадцати месяцев дети уже достигают развития всех этих трех способностей. Но следующие две способности отличаются от предыдущих; они действительно отмечают некую новую границу.

4. Для осуществления отсроченных имитаций младенец должен иметь доступ к двум версиям одной и той же реальности: репрезентации первоначального действия, совершаемого моделью, и собственному реальному исполнению этого действия. Более того, для осуществления хорошей имитации он должен переходить от одной из этих версий реальности к другой и приспосабливать их друг к другу. Именно это имел в виду Пиаже, говоря об «обратимости» в координации ментальной схемы и моторной схемы. (Способности младенца распознавать материнскую настройку в период интерсубъективной соотнесенности не достаточно для того, что сейчас описывается. При настройке младенец ощущает, эквивалентны ли два выражения внутреннего состояния или нет, но он не должен как-то приспосабливать свое поведение на основании этого восприятия. Более того, для регистрации настройки необходима лишь краткосрочная память, поскольку соответствие устанавливается сразу.)

5. И наконец, младенец должен воспринимать психологические отношения между собой и моделью, которая осуществляет первоначальное действие; в противном случае он с самого начала не станет совершать отсроченную имитацию. Он должен как-то представлять свое сходство с моделью, чтобы он и модель могли занимать одинаковую позицию относительно имитируемого действия (Kagan, 1978). Это требует наличия репрезентации самости как объективной сущности, видимой со стороны и субъективно ощущаемой изнутри. Самость становится как субъективным переживанием, так и объективной категорией (Lewis and Brooks-Gunn, 1979; Kagan, 1981).

Самым новым моментом в этой революции ощущения самости является способность ребенка координировать существующие в его психике схемы и внешние операции — действия или слова. У этой способности, сильнее всего меняющей ощущение самости и, следовательно, возможности соотнесенности, есть три следствия: способность делать самость объектом рефлексии, способность участвовать в символических действиях, таких как игра, и речевые способности. Эти следствия, к которым мы теперь обратимся, в сочетании предоставляют младенцу возможность согласовывать с другими разделяемые смыслы, относящиеся к личному знанию.

Объективное представление о самости

Данные, согласно которым дети в этом возрасте начинают воспринимать себя объективно, подробно обосновываются в работах таких авторов, как Льюис и Брукс-Ганн (1979), Каган (1981) и Кайе (1982). Самым явным доказательством является поведение младенцев перед зеркалом, использование вербальных ярлыков (имен и местоимений) для обозначения самости, установление ядерной тендерной идентичности (объективная категоризация самости) и действия эмпатии.

До восемнадцати месяцев младенцы, похоже, не знают, что они видят в зеркале свое отражение. Но после восемнадцати месяцев они это знают. Это можно показать, если незаметно для младенца пометить его лицо косметической краской. Когда младенец младше восемнадцати месяцев видит свое отражение, он указывает на отражение, а не на свое лицо. После приблизительно восемнадцати месяцев младенец прикасается к краске на своем лице, вместо того чтобы указывать на отражение. Он уже знает, что его можно объектифицировать, то есть представить в некой форме, существующей за пределами его субъективно ощущаемой самости (Amsterdam, 1972; Lewis and Brooks-Gunn, 1978). Льюис и Брукс-Ганн назвали эту объектифицируемую самость «категориальной самостью», в отличие от «экзистенциальной самости». Ее также можно назвать «объективной самостью» в отличие от «субъективной самости», или «концептуальной самостью» в отличие от «эмпирической самости» предыдущих уровней соотнесенности.

Так или иначе, примерно в это же время младенцы позволяют получить много других свидетельств того, что они способны объектифицировать самость и действовать так, как если бы самость была внешней категорией, которую можно концептуализировать. Они начинают употреблять местоимения («я», «мой», «мое»), говоря о себе, и иногда используют имена собственные. В это время начинает фиксироваться и тендерная идентичность. Младенцы узнают, что самость как объективная сущность может объединяться в одну категорию с другими объективными сущностями, мальчиками или девочками.

Также приблизительно в это время начинают наблюдаться акты эмпатии (Hoffman, 1977, 1978; Zahn-Waxler and Radke-Yarrow, 1979, 1982). Для эмпатического действия младенец должен воображать самость как объект, который может переживаться другими, и субъективное состояние объектифицированного другого. Хоффман приводит прекрасный пример тринадцатимесячного мальчика, который мог пока лишь частично определить, чью личность (самость или другого) необходимо объектифицировать и на чьем субъективном переживании необходимо фокусироваться. В этом случае неудачи поучительнее успехов. Этот ребенок обычно, когда был огорчен, сосал палец и дергал себя за мочку уха. Однажды он увидел, что его отец явно чем-то расстроен. Ребенок подошел к отцу и стал дергать его за ухо, но палец сосал при этом свой собственный. Этот мальчик явно находился на полпути между субъективной и объективной соотнесенностью, и в последующие месяцы можно было видеть, что он осуществляет более сформированные акты эмпатии.

Способность к символической игре

Лихтенберг (1983) указывал на то, что новые способности к объектифицированию самости и координации ментальных схем и схем действий позволяют младенцу «думать» о своей межличностной жизни или «воображать» ее. Это иллюстрирует клиническая работа Херзога, на которую опирается Лихтенберг. В исследовании мальчиков восемнадцати-двадцати месяцев, чьи отцы недавно покинули семьи, Херзог (1980) описывает следующий случай. Восемнадцатимесячный мальчик был несчастен, поскольку его отец недавно покинул дом. Во время игровой сессии младенец увидел, что кукла-мальчик лежала в одной кровати с куклой-мамой. (Мама действительно позволяла младенцу спать с собой в одной кровати после того, как уехал отец.) Ребенка расстроила такая расстановка кукол. Херзог попытался успокоить ребенка, показав, что кукла-мама утешает куклу-мальчика. Но это не подействовало. Тогда Херзог ввел в действие куклу-папу. Ребенок сначала положил куклу-папу в кровать рядом с куклой-мальчиком. Но это решение его не устроило. Тогда он показал, что кукла-папа кладет мальчика в отдельную кровать, а затем возвращается в постель к кукле-маме. Тогда ребенок сказал: «Так лучше» (Herzog, 1980, с. 224). Этот ребенок смог ловко сочетать три версии семейной реальности: то, что на самом деле происходило дома; то, чего он хотел и что, как он помнил, некогда происходило дома; и то, что разыгрывалось кукольной семьей. Используя эти три репрезентации, он манипулировал означающей репрезентацией (куклами) для того, чтобы реализовать желательную репрезентацию семейной жизни и символически «исправить» реальную ситуацию.

При помощи этой новой способности к объектификации самости и координации различных ментальных схем и схем действия младенец выходит за пределы непосредственного переживания. Он уже обладает психическими механизмами и операциями, необходимыми, чтобы делиться своим межличностным знанием о мире и опытом, а также действовать в соответствии с ним в воображении или в реальности. Это огромный шаг вперед.

С точки зрения психодинамических теорий, произошло нечто весьма значительное. Младенец теперь впервые может чувствовать и сохранять представление о том, какой должна быть реальность, вопреки фактам. Более того, это желание может опираться на воспоминания и существовать в ментальной репрезентации, большей частью защищенной от сиюминутного давления психофизиологических потребностей. Оно может существовать как структура. Это основа динамического конфликта. Он выходит далеко за пределы реальных или потенциальных искажений восприятия вследствие незрелости или влияния «состояния потребности» или аффекта, наблюдаемых на более ранних уровнях соотнесенности. Межличностное взаимодействие теперь может включать в себя воспоминания о прошлом, реальность настоящего и ожидания будущего, основанные только на прошлом. Но когда ожидания основаны на избирательных аспектах прошлого, мы приходим к желаниям, как в случае пациента Херзога.

Все эти межличностные события могут происходить уже вербально, или, по крайней мере, о них можно сообщать вербально себе и другим. Уже существующее знание о межличностных трансакциях (реальных, желаемых и вспоминающихся), которое включает в себя объектифицируемую самость и других, может быть переведено в слова. Когда это происходит, появляется возможность для взаимно разделяемых смыслов, и происходит квантовый скачок соотнесенности.

Использование речи

К тому времени, как младенцы начинают говорить, они уже приобретают много знаний о мире, и не только о том, как действуют неодушевленные вещи и их собственные тела, но также и о том, как проходят социальные взаимодействия. Мальчик в примере Херзога еще не может точно выразить вербально, чего он хочет и чего не хочет, но он может с достаточной точностью разыграть то, что он знает и желает. Так же ребенок может показывать на краску на своем носу, увидев себя в зеркале, еще до того, как скажет «я», «мой» или «нос». Существует определенный промежуток времени, на протяжении которого накапливаются обширные эмпирические знания; позже они будут организованы (хотя и не полностью) при помощи вербального кода, языка. В то же время, наряду с вербализацией этого опыта, будет появляться значительный новый опыт.

Такие утверждения кажутся самоочевидными, хотя до 1970-х годов большинство работ по обретению детьми языка либо касалось языка как такового, а не переживания, либо фокусировалось на врожденных ментальных приспособлениях ребенка и операциях, при помощи которых язык понимается как формальная система, как в работах Хомского. Открытия, касающиеся восприятия младенцем звуков речи, были весьма значимыми и вдохновляющими, но их рассмотрение выходит за пределы данной книги.

Плодотворные работы таких авторов, как Блюм (1973), Браун (1973), Дор (1975, 1979), Гринфилд и Смит (1976) и Брюнер (1977), показывают, что знание о мире межличностных событий является основным ключом к тайнам обретения языка. Как отмечает Брюнер (1983), «новый функционализм смягчает формализм предыдущих десятилетий» (с. 8). Тем не менее слова и структуры языка не соотносятся с вещами и событиями реального опыта как «один к одному». Слова живут собственной жизнью, что позволяет языку выходить за пределы жизненного опыта и творить.

Вопрос о том, как с начала обретения речи знания о мире сочетаются с языком, остается актуальным для экспериментальных исследований языка детей в межличностном контексте (Golinkoff, 1983; Bruner, 1983). Этот вопрос стал пересматриваться одновременно с возрастанием интереса к тем видам знаний о мире и структур языка, которые рассматривают наши теории, и к тем видам взаимодействий между опытом и языком, которые, по нашему мнению, должны происходить (Glik, 1983). Эти соображения необходимы для нашего обсуждения, поскольку суть вопроса состоит в том, как язык может менять ощущение самости и какие прежде отсутствовавшие возможности для самости и других открывает обретение речи и все, что с ним связано. Поскольку нашей темой является скорее межличностная соотнесенность, чем не менее обширная тема обретения речи, мы будем избирательно касаться тех представлений, которые имеют особое клиническое значение, поскольку учитывают межличностный мотивационный или аффективный контекст научения речи.

Майкл Холквист (1982) предполагает, что к проблеме различных представлений о понимании языка и его обретения можно подойти, если задаться вопросом, кто «обладает» смыслами. Он определяет здесь три основные позиции. В персонализме смыслом владею я. Этот взгляд коренится в гуманистической западной традиции представления об уникальности индивида. Второй взгляд, который можно с большей вероятностью обнаружить в сравнительной литературе, заключается в том, что смыслом не обладает никто. Он существует в культуре. Ни один из этих взглядов не привлекает нас, поскольку сложно понять, как в том и в другом случае межличностные события могут влиять на совместное обладание смыслом. Однако Холквист определяет третью позицию, которую он называет «диалогизм».

Согласно этому представлению, смыслом обладаем мы или, «по крайней мере, если мы им не обладаем, мы можем его заимствовать» (с. 3). Именно этот третий взгляд открывает возможность для определенной роли межличностных событий, и с этой точки зрения работы ряда исследователей языка представляют для нас существенный интерес.

Влияние языка на соотнесенность самости и другого:

новые способы «совместного бытия»

Выготский (1962) утверждал, что проблема понимания обретения речи, если сформулировать ее упрощенно, заключается в следующем: как взаимно согласуемые смыслы (смыслы мы) «проникают» в сознание ребенка? Как указывает Глик (1983), «глубинную концептуальную проблему составляют отношения между социализированными системами посредничества (предоставляемыми преимущественно родителями) и их реконструкцией индивидом (младенцем) внутренним, и возможно, не вполне социализированным образом» (с. 16). Проблема обретения языка стала межличностной проблемой. Смысл как связь между знанием о мире (или мыслью) и словами не является более очевидной с самого начала данностью. Его устанавливают вместе родитель и ребенок. Точные отношения между мыслью и словом «это не вещь, а процесс, постоянное колебательное движение от мысли к слову и от слова к мысли» (Vygotsky, 1962, с. 125). Смысл является результатом межличностного согласования возможной общности. Взаимно согласуемые смыслы (отношения между мыслью и словом) растут, меняются, развиваются; с ними оперируют два человека, и, стало быть, владеем ими мы.

Этот взгляд дает возможность появления смыслов, уникальных для диады или для индивида. «Хорошая девочка», «плохая девочка», «гадкий мальчишка», «счастливый», «грустный», «усталый» и множество других слов, обозначающих ценности и внутренние состояния, будут (часто на протяжении всей жизни) обладать уникальным смыслом, согласованным между отдельным родителем и отдельным ребенком на протяжении первых лет обретения знания о мире и языка. Лишь когда ребенок начинает вовлекаться в межличностную диалектику с другими социализирующими посредниками, такими как сверстники, эти смыслы претерпевают дальнейшие изменения. На этой стадии появляются новые взаимно согласованные смыслы мы.

Этот процесс взаимного согласования смыслов обычно относится ко всем смыслам — «собака», «красный», «мальчик» и т. д., — но наиболее интересным и наименее социально ограниченным он становится в случае слов, обозначающих внутренние состояния. (Существуют различия между детьми в аспекте их интереса к вербализации вещей и внутренних состояний. См. Bretherthon и др. (1981); Nelson (1973) и Clarke-Stewart (1973) по вопросу различий между индивидуальными стилями и полами.) Когда папа говорит «хорошая девочка», эти слова сочетаются с рядом переживаний и мыслей, отличающихся от тех, что сочетаются со словами матери «хорошая девочка». Эти два смысла и два отношения сосуществуют. Различие между двумя смыслами может стать серьезным источником сложностей при укреплении идентичности или концепции самости. Эти два различных набора переживаний и мыслей предположительно конгруэнтны, поскольку они обозначаются одинаковыми словами «хорошая девочка». При обучении языку мы явным образом действуем так, как если бы смысл заключался либо в самости, либо где-то за ее пределами, кому-то принадлежал бы и означал одно и то же для всех. Это скрывает от нас неявный уникальный мы-смысл. Его становится сложно изолировать и раскрыть; в этом состоит одна из основных задач психотерапии.

Дор говорит о смыслах мы и о разделяемых смыслах, подразумевая определенные следствия для межличностных теорий. В вопросе мотивации ребенка к обретению речи Дор полагает, что младенцы говорят отчасти для того, чтобы восстановить переживания «совместного бытия» (в моих терминах) или «личного порядка» (МасМurraу, 1961). Дор (1985) описывает это следующим образом:

«В этот критический период жизни ребенка (...когда он начинает ходить и говорить) мать... переориентирует его от личного порядка к социальному порядку. Другими словами, если прежде их взаимодействия были спонтанными, игровыми и относительно не организованными, и главной их целью была их общность, то сейчас мать начинает требовать, чтобы он организовал свои действия ради практических социальных целей: действовать самостоятельно (достать свой мяч), исполнять ролевые функции (самому поесть), вести себя в соответствии с социальными стандартами (не швырять стакан) и т. д. Это вызывает у ребенка страх соответствия в терминах вне-личностных стандартов (по отношению к социальному порядку), что уводит его от личного порядка младенца» (с. 15).

Именно в этом контексте давления к поддержанию нового социального порядка младенец мотивируется потребностью и желанием восстановить личный порядок с матерью (Dore, 1985). Дор сразу указывает на то, что одной мотивации того или другого вида не достаточно для объяснения появления языка. Однако, с нашей точки зрения, она добавляет межличностный мотив (вполне логичный, но не доказанный) к межличностному процессу, на который уже указывал Выготский.

Одним из основных следствий этого диалогического взгляда на язык является то, что сам процесс обучения речи пересматривается в терминах формирования разделяемых переживаний, восстановления «личного порядка», создания нового типа «совместного бытия» между взрослым и ребенком. Как переживания совместного бытия в субъективной соотнесенности требуют ощущения двух согласующихся субъективностей — разделяемого внутреннего переживания состояния, — так и на этом новом уровне вербальной соотнесенности младенец и мать создают переживания совместного бытия, используя вербальные символы, разделяя взаимно создаваемые смыслы, относящиеся к личному переживанию.

Обретение речи традиционно считалось решающей ступенью в достижении сепарации и индивидуации, следующей по важности за обретением способности двигаться. Но современные представления позволяют предположить, что верно и противоположное: обретение языка может стоять на службе единения и совместности. По сути, каждое новое слово является побочным продуктом объединения двух ментальностей в единую символическую систему и формирования разделяемого смысла. С каждым словом ребенок укрепляет свою ментальную общность с родителем, а позже и с другими членами своей языковой культуры, когда он обнаруживает, что его личное эмпирическое знание является частью более широкого знания и что он един с другими людьми в общей культурной базе.

Дор высказывает интересное предположение, что язык вначале действует как форма «переходного феномена». Говоря в терминах Винникотта, младенец в каком-то смысле «открывает» или «создает» слово, поскольку мысль или знание уже находятся в сознании и готовы связаться со словом. Слово дается младенцу извне его матерью, но для него уже существует мысль. В этом смысле слово как переходный феномен не принадлежит по-настоящему ни самости, ни другому. Оно занимает промежуточное положение между субъективностью младенца и объективностью матери. Оно, как указывает Холквист, нами «заимствуется». В этом более глубоком смысле язык является переживанием единства и позволяет выйти на новый уровень ментальной соотнесенности при помощи разделяемого смысла.

Представление о языке как о «переходном объекте» на первый взгляд кажется несколько странным. Однако данные наблюдения подтверждают его реальность. Катрин Нельсон записывала «разговоры в кроватке» одной девочки до и после ее второго дня рождения. Обычно ее укладывал спать отец. Во время ритуала отхода ко сну они вели диалог, при котором отец рассказывал о том, что произошло днем, и обсуждал планы на завтра. Девочка активно участвовала в этом диалоге и в то же время предпринимала множество очевидных или неявных маневров, нацеленных на то, чтобы ритуал продлился, и папа продолжал говорить. Она с самыми искренними интонациями просила, шумела, настаивала, льстила и изобретала новые вопросы. Но когда он, наконец, говорил «спокойной ночи» и уходил, ее голос резко менялся на более спокойный, и она начинала вести монолог в повествовательном тоне.

Нельсон собрала небольшую группу, куда кроме нее вошли Джером Брюнер, Джон Дор, Кэрол Фелдман, Рита Уотсон и я. Мы встречались раз в месяц в течение года и исследовали, как эта девочка вела диалог с отцом и монолог после его ухода. Важными чертами ее монологов было открытие употребления слов и практика этого употребления. Она пыталась найти правильные лингвистические формы, которые передавали бы ее мысли и знание о событиях. Временами можно было видеть, как она в последовательных попытках подходит все ближе и ближе к более удовлетворительной вербальной передаче своей мысли. Но что еще более удивительно, прямо на наших глазах происходила «интернализация». После ухода отца ей постоянно угрожало ощущение одиночества и подавленности. (Приблизительно в это время родился ее младший брат.) Чтобы сохранять эмоциональный контроль, она в своем монологе повторяла темы, звучавшие в диалоге с отцом. Иногда она воспроизводила интонации его голоса или в какой-то степени воссоздавала предшествующий диалог с ним, чтобы реактивировать его присутствие и взять его с собой в бездну сна. Конечно, это была не единственная цель ее монолога (она также практиковала речь!), но она явно задействовала и «переходный феномен» в смысле Винникотта.

Таким образом, язык дает нам новый способ отношений с другими людьми (присутствующими или отсутствующими) при помощи разделения с ними личного знания о мире и совместного перехода в область вербальной соотнесенности. Эти совместные переходы позволяют давно и постоянно присутствующим вопросам привязанности, автономии, сепарации, близости и т. д. проявляться в ранее недоступной области соотнесенности при помощи разделяемого смысла личного знания. Но язык — это не просто другое средство индивидуации и не только средство создания совместности. Скорее, это — средство достижения нового уровня развития соотнесенности, на котором вновь будут разыгрываться все экзистенциальные проблемы.

Обретение языка в итоге приводит к способности рассказывать собственную жизненную историю и к потенциальным изменениям представлений о себе. Создание повествования не аналогично любому другому виду мышления или разговора. Оно требует иного образа мысли, чем решение проблем или простое описание. Для этого требуется мышление в терминах действующих лиц со своими намерениями и целями и некоей причинной последовательности, имеющей начало, середину и конец. (Сочинение повествований может быть универсальным человеческим феноменом, отражающим устройство человеческой психики.) Это новая и захватывающая область исследований, в которой еще не ясно, как, почему и когда дети конструируют (или конструируют совместно с родителем) свои истории, которые начинают формировать автобиографию, в конечном счете развивающуюся в ту историю жизни, которую пациент рассказывает терапевту. Область вербальной соотнесенности лучше всего разделить на ощущение категориальной самости с ее объектификацией и ярлыками и самости повествования, берущей элементы своих историй из других ощущений самости (авторство, намерения, причины, цели и т. д.).

Другая грань меча:

как язык вызывает отчуждение в переживаниях самости и совместности

Этот новый уровень соотнесенности не отменяет уровней ядерной соотнесенности и интерсубъективной соотнесенности; они продолжают существовать как формы межличностного переживания. Однако он обладает способностью переформировывать и трансформировать некоторые из переживаний ядерной и интерсубъективной соотнесенности, так что они существуют на двух уровнях — изначально как невербальные переживания, а также как вербальная версия этих переживаний. Как предполагают Вернер и Каплан (1963), язык отбирает часть того конгломерата чувств, ощущений, восприятия и способностей познания, которые составляют основу невербального опыта. Та часть, которую отбирает язык, трансформируется в процессе создания речи и отделяется от первоначального глобального переживания.

Между невербальным глобальным переживанием и той его частью, которая трансформируется в слова, может существовать ряд различных соотношений. Временами та часть, которую выделяет язык, является квинтэссенцией, прекрасно передающей переживание в целом. Обычно считается, что язык функционирует именно таким «идеальным» образом, но на самом деле так бывает редко, и мы должны, по крайней мере, упомянуть об этом. В других случаях версия языка и версия глобального переживания не слишком хорошо сочетаются. Глобальное переживание может быть раздроблено или просто плохо представлено, и в этом случае оно остается неназванным и недостаточно понятым. И наконец, некоторые глобальные переживания на уровне ядерной и интерсубъективной соотнесенности (например, само ощущение ядерной самости) не предоставляют языку достаточных возможностей для выделения некой части для лингвистической трансформации. Такие переживания просто продолжают существовать «в подполье», невербализуемыми и неназванными (и в этом смысле неизвестными), но, тем не менее, весьма реальными. (Такие необычные начинания, как психоанализ поэзии или художественной литературы, иногда могут освоить эту территорию для языка, но не в обычном лингвистическом смысле. Именно это придает этим процессам такую силу.)

Специфические примеры конкретных переживаний могут служить иллюстрацией этого общего вопроса расхождения между знанием о мире и словами. Представление о расхождении или различии между знанием о мире и знанием слов хорошо известно и относится к знанию физического мира. Великолепный пример приводит Боуер (1978). Когда ребенку показывают один и тот же кусок глины, сначала в виде длинного и тонкого жгута, а затем плотного шара, ребенок заявит, что шар тяжелее. В соответствии с вербальным сообщением ребенка, у него нет представления о сохранении объема и веса. Поэтому можно ожидать, что если ребенку дать последовательно эти два глиняных предмета, тонкий и круглый, то ребенок, получая шар, выше поднимет руку, поскольку он будет ожидать, что этот шар тяжелее и следует напрячь мускулы руки, чтобы компенсировать различие. Но скоростная съемка показывает, что рука не поднимается. Боуер заключает, что тело ребенка на сенсомоторном уровне имеет представление о сохранении веса и объема, хотя на вербальном уровне ребенок либо утратил, либо никогда не имел этой способности. Подобные феномены происходят и в тех областях, которые более непосредственно относятся к межличностному знанию о мире.

Способность младенца к амодальному восприятию играет здесь большую роль. Способность ощущать ядерную самость и другого и ощущать при помощи настройки интерсубъективную соотнесенность отчасти зависит от амодальных способностей. Что может произойти с переживанием амодального восприятия, когда к нему применяется язык?

Предположим, мы рассматриваем восприятие ребенком солнечного зайчика на стене. Младенец будет переживать интенсивность, форму, яркость, удовольствие и другие амодальные аспекты этого пятна. Тот факт, что это желтый свет, практически ничего не значит. Глядя на это пятно и воспринимая его чувством (a la Werner), ребенок вовлекается в глобальное переживание, резонирующее со смесью всех амодальных свойств, первичных качеств восприятия пятна света — его интенсивностью, теплотой и т. д. Для поддержания этой чрезвычайно гибкой и многомерной перспективы в отношении солнечного зайчика младенец должен «закрывать глаза» на конкретные качества (вторичные и третичные качества восприятия, например, цвет), характеризующие сенсорный канал, в котором переживается пятно. Ребенок должен не замечать или не осознавать, что это визуальное переживание. Но именно к этому его вынуждает язык. Кто-нибудь входит в комнату и говорит: «Ты только посмотри на этот желтый солнечный свет!». Слова в данном случае выделяют именно те качества, которые привязывают переживания к одной модальности ощущения. Привязывая его к словам, они изолируют переживание от амодального контекста, в котором оно переживалось изначально. Таким образом, язык может раздробить амодальное глобальное переживание. Так внедряется прерывность переживания.

При этом в развитии происходит следующее: языковая версия такого переживания восприятия, «желтый свет», становится официальной версией, а амодальная версия уходит «в подполье» и может всплыть на поверхность лишь при определенных условиях, подавляющих или перевешивающих доминирование лингвистической версии. Такие условия могут включать в себя определенные состояния созерцания, определенные эмоциональные состояния и восприятие определенных произведений искусства, которые предназначены вызывать переживания, сопротивляющиеся вербальной категоризации. В качестве примера можно привести поэзию символистов. Тот парадокс, что язык вызывает переживание, выходящее за пределы слов, — возможно, высочайшее признание могущества языка. Но это слова, которые используют поэты. Слова в нашей каждодневной жизни чаще совершают нечто противоположное и либо дробят амодальное глобальное переживание, либо уводят его в подполье.

В этой области обретение речи является обоюдоострым приобретением для ребенка. Многое теряется (или становится латентным), но многое также и обретается. Младенец получает доступ к участию в более широкой общности, но рискует утратить силу и целостность первоначального переживания.

Вербальное отражение специфических примеров проживаемой жизни представляет собой сходную проблему. Вспомним, что в предыдущих главах мы проводили разграничение между специфическими эпизодами проживаемой жизни (например, «однажды мама уложила меня в кровать, но она была занята своими мыслями и лишь формально исполняла ритуал отхода ко сну, а я был слишком утомлен, и она не могла помочь мне преодолеть этот привычный барьер перед засыпанием») и обобщенными эпизодами («что происходит, когда мама обычно укладывает меня спать»). Лишь обобщенный ритуал можно обозначить как «время отхода ко сну». Специфические примеры никак не называются. Слова применяются к классам вещей («собака», «дерево», «бежать» и т. д.). Именно здесь они наиболее сильны как инструменты. Обобщенный эпизод — это в каком-то смысле усреднение похожих событий. Он является прототипом определенного класса проживаемых событий (обобщенных взаимодействий, РОВ): отход ко сну, обед, купание, одевание, прогулка с мамой, игра с папой, игра «ку-ку». Слова объединяются с переживаниями проживаемой жизни на этом обобщенном уровне эпизодов-прототипов. Специфические эпизоды просеиваются через лингвистическое сито; к ним нельзя будет обращаться вербально, пока ребенок не усовершенствует владение языком, — а к некоторым и вовсе никогда. Мы видим свидетельство тому во фрустрации детей при попытках рассказать о том, что им кажется очевидным. Ребенок может несколько раз повторять одно и то же слово («кушать!»), прежде чем родитель поймет, какой специфический пример (какую пищу) из общего класса (съедобных вещей) имеет в виду младенец и чего он ожидает от взрослого. В клинической литературе такие феномены часто приписывались вере ребенка во всеведение или всемогущество взрослых или его желанию, чтобы они были такими. В отличие от этого взгляда я предполагаю, что такое непонимание не основано на представлении ребенка о том, что мать с самого начала знает, что он имеет в виду. Это — самое настоящее непонимание, касающееся смысла. Для младенца, говорящего «кушать», это слово обозначает конкретную пищу. Оно требует лишь понимания, а не чтения мыслей. Непонимание матери учит ребенка тому, что специфический смысл, который он имел в виду, является лишь одним из множества возможных для нее смыслов. Именно так согласуются совместные смыслы. В таких случаях мы видим, что младенец и мать вместе пытаются оперировать со специфической природой языка и смысла. Мы наблюдаем не разрыв и восстановление ощущения родительского всемогущества младенцем. Страсти, удовольствие и фрустрация скорее относятся к успехам и неудачам ментальной совместности на уровнях разделяемого смысла, мотивирующей младенца, а не к тревожности по поводу утраты делегированного всемогущества и/или приятного чувства безопасности, когда это всемогущество восстанавливается. Непонимание просто мотивирует младенца лучше учить язык. Оно не представляет собой сильного нарушения его ощущения компетентности.

Для таких фрустраций существует больше возможностей в начале освоения языка, поскольку на уровнях ядерной и интерсубъективной соотнесенности мать и младенец долгое время вырабатывают невербальную интерактивную систему для своих отношений. Согласование разделяемых смыслов неизбежно предполагает множество ошибок. Для младенца, который на предшествующих уровнях привык к более гладкому взаимодействию с матерью относительно следствий и намерений их совместного поведения, это может представлять собой сильную фрустрацию.

При демонстрации многочисленных примеров неадекватности языка задачи коммуникации специфических жизненных переживаний наша задача заключается не в том, чтобы минимизировать роль языка как такового. Скорее, она состоит в том, чтобы идентифицировать формы несоответствия между личным знанием о мире и официальным или социализированным знанием о мире, закодированном в языке, поскольку несоответствие между ними является одним из основных способов расхождения реальности и фантазии. Сама природа языка, уточняющего используемую сенсорную модальность (в отличие от неуточненной амодальности) и выбирающего обобщенный эпизод вместо специфического примера, гарантирует что моменты такого расхождения будут присутствовать.

Следует отметить и другие пункты несоответствия. Одним из них является вербальное описание внутренних состояний. Аффект как форму личного знания сложно выразить и передать словами. Слова для обозначения внутренних состояний не относятся к первым словам детей, хотя предположительно дети хорошо знакомы с внутренними состояниями (Bretherton et al., 1981). Легче обозначить категории аффективных состояний (счастливый, грустный), чем черты измерений (насколько счастливый, насколько грустный). Одна из проблем состоит в том, что черты измерений аффекта являются чертами градиента (слегка счастливый, очень счастливый), а категориальные черты таковыми не являются (либо счастлив, либо нет). Язык — идеальный посредник при оперировании с категориальной информацией, а к ней относятся все наименования, но он имеет много недостатков при оперировании с аналоговыми системами, такими как полнота выражения, в этологических терминах, предназначенных выражать информацию градиента. Именно информация градиента может заключать в себе самую существенную информацию при наших ежедневных межличностных коммуникациях.

В качестве примера можно привести старую шутку о двух психиатрах, случайно встретивших друг друга. Они улыбнулись на ходу и сказали друг другу: «Привет», а потом каждый из них стал думать: «Интересно, что же он имел в виду?». Мы можем сделать эту историю менее тривиальной, обсудив ее в терминах категориальной информации и информации градиента. Начнем с того, что поведение приветствия является конвенциональным эмоциональным откликом, содержащим элементы дарвиновских категорий удивления и счастья. Как только человек осознает необходимость инициации приветствия или ответа на него, он должен настроиться на тонкие, но неизбежные социальные сигналы, передающиеся в чертах градиента приветствия. Ряд факторов будет влиять на эти черты градиента и на то, как каждый участник будет оценивать полученное приветствие: природа отношений между двумя участниками, состояние отношений со времени последней встречи, сколько времени прошло с той встречи, пол участников, их культурные нормы и т. д. В соответствии с оценкой этих факторов каждым из участников они будут ожидать, что другой скажет «привет» со специфической громкостью, удовольствием и богатством интонаций, а также поднимет брови, расширит глаза и улыбнется — с приблизительно предсказуемой высотой, шириной и длительностью выражения. Любое существенное отклонение от этих ожиданий вызовет вопрос: «Интересно, что он имел в виду?». Каждый получатель приветствия является активным участником процесса приспособления собственного ответного приветствия (Stern at al., 1983).

В этом примере работа по интерпретации поведения другого человека не определяется категорией сигнала. Она не определяется даже, как я предполагаю, чертами градиента осуществляемого сигнала. Она определяется несоответствием между реальным исполнением черт градиента и тем, какое их исполнение в данном контексте ожидается. Работа интерпретации, таким образом, состоит в измерении расстояния между воображаемым исполнением (возможно, никогда ранее не встречавшимся в реальности) и реальным исполнением черт градиента. Нет оснований полагать, что ситуация для ребенка должна быть существенно иной. Младенец, который слышит, как мать говорит ему: «привет, золотко!» каким-то непривычным образом, будет ощущать, хотя и не скажет этого: «Ты сказала это как-то не так». Но ребенок будет не прав. То, что сказала мать, как лингвистический факт правильно. Но она не так действовала (не то подразумевала). То, что говорится в межличностной сфере, находится в сложных отношениях с тем, что подразумевается.

Когда два сообщения, обычно вербальное и невербальное, резко противоречат друг другу, это называется «двойным посланием» (Bateson et al., 1956). Обычно невербальное послание — это то, что подразумевалось, а вербальное — «для протокола». За «официальное» послание мы несем официальную ответственность.

Ряд авторов, таких как Шерер (1979) и Лабов и Фаншел (1977), указывали на то, что некоторые из наших коммуникаций можно отрицать, а за другие мы отвечаем. Легче отрицать информацию градиента. Эти различные сигналы поступают одновременно по разным каналам коммуникации. Более того, для сохранения такого смешения необходима большая степень гибкости и маневренности коммуникации (Garfinkel, 1967). Лабов и Фаншел (1977) описывают эту необходимость, обсуждая интонационные сигналы; их идеи можно для наших целей отнести и к другим видам невербального поведения:

«Недостаточная ясность и дискретность интонационных сигналов являются не прискорбным ограничением этого канала, а его основным и важным аспектом. Говорящим нужна форма коммуникации, которую можно было бы отрицать. Для них большим преимуществом является возможность выражать враждебность, сомневаться в компетентности других людей, либо выражать дружелюбие и привязанность так, что это можно будет отрицать, если их явно об этом спросят. Если бы не было такого отрицаемого канала коммуникации и интонационные контуры стали бы столь хорошо организованными и явными, что люди должны были бы отвечать за свои интонации, несомненно, это привело бы к развитию другого вида отрицаемой коммуникации» (с. 46).

Самый лучший способ сохранять канал отрицаемым — это не давать ему становиться частью формальной лингвистической системы. Обучаясь новому слову, младенец изолирует некое переживание для более отчетливой идентификации и в то же время начинает отвечать перед матерью за это слово.

Эти представления позволяют предположить, что в многоканальной коммуникативной системе существует постоянное давление со стороны среды или культуры, приводящее к тому, что некоторые сигналы в большей степени сопротивляются явному кодированию и подотчетности, чем другие, и их можно отрицать. Поскольку язык хорош для описания того, что произошло, а не как это произошло, отвечать неизменно приходится за вербальное сообщение. Годовалый ребенок злится на мать и в порыве гнева, не глядя на нее, кричит «Ааа!» и сильно бьет кулаком по своей мозаике. Мать говорит: «Не кричи так на маму». Едва ли она скажет «Не стучи так кулаком на маму». Ни одно из двух сообщений, вербального и невербального, не было в большей степени направлено на нее, чем другое. Человек очень рано начинает отвечать за то, что он говорит, и ребенок начинает к этому готовиться, отвечая за свои вокализации, а не за жесты.

Одним из последствий этого разделения на то, за что отвечают и что отрицают, является тот факт, что отрицаемое для других становится все более отрицаемым для себя. Дорогу в бессознательное (как топографическое, так и потенциально динамическое) закладывает язык. До обретения речи все поведение младенца имело одинаковый статус в смысле его «принадлежности». С обретением речи некоторые виды поведения приобретают привилегированный статус в том смысле, что человек должен владеть ими. Многие сообщения во многих каналах фрагментируются языком в соответствии с иерархией подотчетного/отрицаемого.

Стоит упомянуть и другой тип расхождения между переживаниями и словами. Некоторые переживания самости, такие как непрерывность связности, «продолжение бытия» физически интегрированной нефрагментированной самости, в чем-то подобны сердцебиению или обычному дыханию. Такие переживания редко нуждаются в вербально закодированном отслеживании. Впрочем, периодически некоторые мимолетные состояния такого переживания могут обнаруживаться по неким необъяснимым причинам либо вследствие психопатологии; это приводит к захватывающему осознанию, что ваша экзистенциальная и вербальная самости многие годы существовали порознь, что самость неизбежно разделена языком.

Многие переживания самости вместе с другим попадают в эту невербализуемую категорию; взаимный взгляд в глаза говорит без слов. Сюда относится и ощущение характерных аффектов витальности другого человека — индивидуальных тонкостей физического стиля, которые воспринимаются так, как ребенок воспринимает солнечный зайчик. Все такие переживания неизбежны, и в результате личное знание, переживаемое как слово или мысль, еще больше отдаляется. (Неудивительно, что нам необходимо искусство, чтобы перебросить мост через все эти пропасти внутри нас.)

Наконец, затронем тему отношений между жизнью как она проживается и как она пересказывается. Насколько составление автобиографического рассказа отражает или неизбежно меняет жизненные переживания, которые стали личной историей, — вопрос открытый.

Изначальное межличностное знание младенцев в основном неразделяемо, амодально, специфично для каждого случая и настроено на невербальное поведение, при котором ни один из каналов коммуникации не обладает привилегированным статусом в отношении подотчетности или обладания. Язык все меняет. С его появлением младенцы отчуждаются от непосредственного контакта со своим личным переживанием. Язык образует разрыв между межличностным переживанием как прожитым и как представляемым. И именно в этом пространстве разрыва могут формироваться связи и ассоциации, образующие невротическое поведение. Но с помощью языка младенцы впервые могут делиться своим личным переживанием мира с другими, включая «совместное бытие» в близости, изоляцию, одиночество, страх, трепет и любовь.

Наконец, с обретением языка и символического мышления у детей появляется инструмент для искажения реальности и выхода за ее пределы. Они могут создавать ожидания вопреки прошлому опыту. Они могут желать того, что противоречит присутствующим фактам. Они могут представлять кого-то или что-то в терминах символически ассоциирующихся атрибутов (например, плохих переживаний с матерью), которые в реальности никогда не переживались одновременно, но могут быть сведены воедино из разных изолированных эпизодов в символическую репрезентацию («плохая мама» или «некомпетентный я»). Эти символические конденсации дают возможность искажать реальность и дают почву для невротических конструкций. До обретения лингвистических способностей младенцы были ограничены отражением впечатлений реальности. Теперь они могут выходить за ее пределы, во благо или во зло.

Межличностный мир ребенка

Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.

Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.

© PSYCHOL-OK: Психологическая помощь, 2006 - 2025 г. | Политика конфиденциальности | Условия использования материалов сайта | Сотрудничество | Администрация